药研传奇|阿司匹林:从柳树皮到全民"保心丸",再到防癌新潜力

▲全文大纲

当你在药店花12元买下一盒阿司匹林时,货架上的小白瓶可能不会告诉你——它的真实年龄超过3600岁。

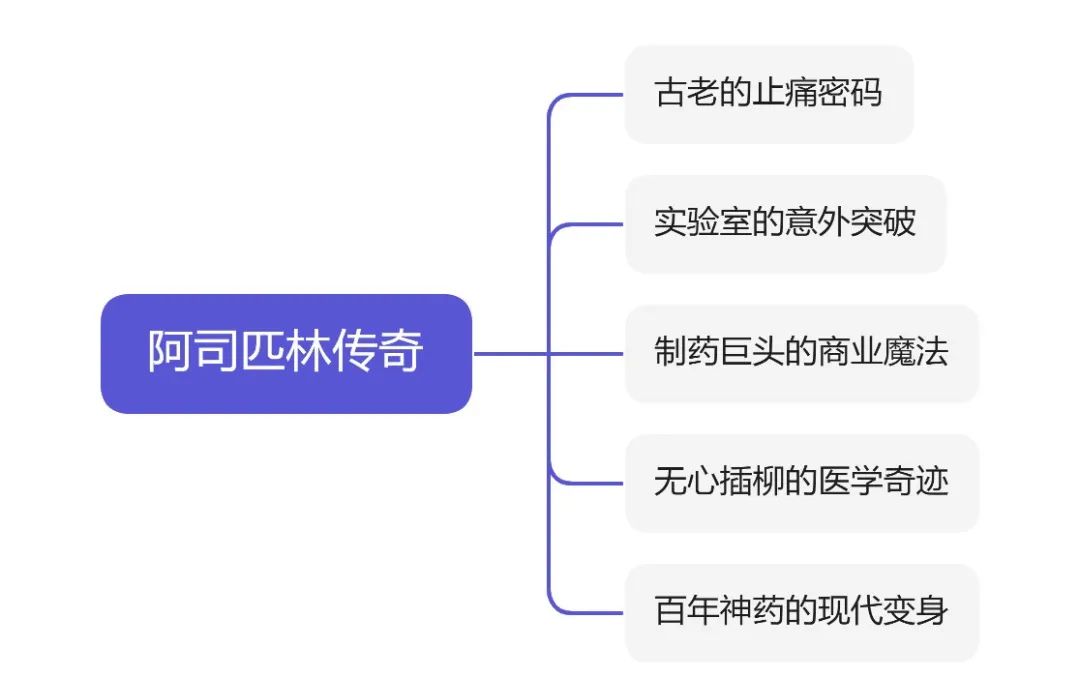

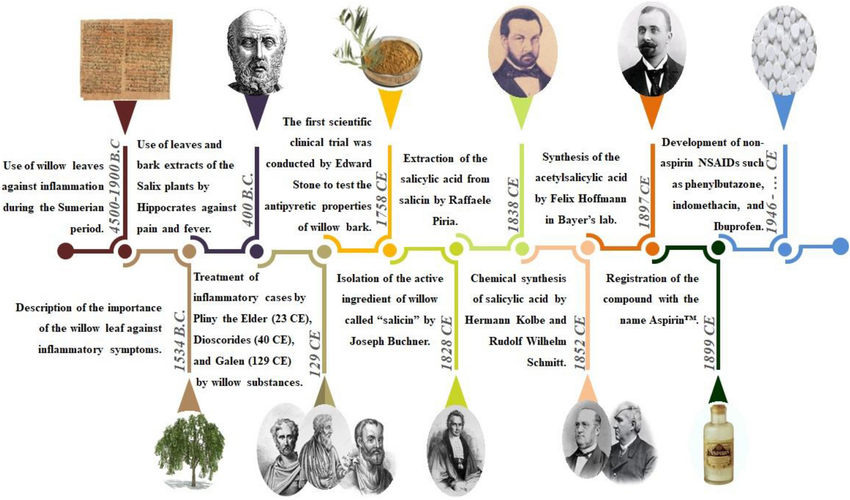

公元前1550年的某个夏日,一位古埃及医师正用石杵捣碎晒干的柳树皮。他小心地将粉末倒入陶罐,加入蜂蜜和棕榈酒调制成糊状物。

这些深褐色的药膏被涂抹在发热病人的额头上,成为人类对抗炎症最早的生物制剂。

这个场景被完整记录在现存最古老的医学文献《埃伯斯纸草纪事》中,这份用象形文字写就的卷轴里,柳树皮被明确标注为“退热镇痛药”。

考古学家在尼罗河畔的墓穴中,曾发掘出装着柳树皮残渣的雪花石膏罐,证明古埃及人不仅内服柳树皮茶,还会把它敷在关节肿胀处。

地中海另一端的古希腊人同样发现了这种植物的魔力。公元前400年,被尊为“西方医学之父”的希波克拉底在科斯岛行医时,要求产妇咀嚼柳树嫩叶缓解分娩疼痛。

雅典城邦的士兵在出征前,会把柳树皮碎屑装进亚麻布袋随身携带——这可能是人类最早的“便携止痛包”。

中国先民对柳树药效的认知同样深刻。成书于东汉的《神农本草经》将柳枝列为中品药材,记载“煮汁以漱,可止齿痛”。

有趣的是,古代医者虽然掌握柳树的药用价值,却始终不知道真正起效的神秘物质是什么。

直到18世纪中叶,英国牧师爱德华·斯通在牛津郡散步时,观察到发热病人会本能地啃食柳树皮。

这位业余博物学家突发奇想收集了1磅树皮,烘干研磨后分发给50位疟疾患者——这是人类首次系统性验证柳树皮的退热效果。

但此时的柳树皮药剂有个致命缺陷:治疗剂量的粉末会让患者胃部剧烈灼痛。

1828年,意大利化学家拉法莱·皮里亚从柳树皮中分离出水杨苷,十年后他进一步将其转化为水杨酸。

这种带着酸涩味的白色粉末止痛效果显著,却让服用者仿佛“生吞碎玻璃”般痛苦。

这种尴尬局面持续了半个世纪,直到某位德国化学家为缓解父亲的风湿疼痛,决心改良这个“带刺的良药”——不过这就是下一段故事了。

三千年时光里,柳树皮从神殿祭司的秘药变成乡村诊所的常备品,再进化为实验室烧瓶里的结晶体。

每片0.3克的现代阿司匹林药片中,都浓缩着人类与疼痛抗争的集体记忆。

下次当你拆开铝箔药板时,或许该对这份穿越时空的智慧道声感谢——毕竟我们吞下的不只是乙酰水杨酸,更是数十代文明积累的生命经验。

当柳树皮中的活性成分终于现出真身时,科学家们却陷入了更大的困境——这种名为水杨酸的物质,既是最佳止痛选手,也是最可怕肠胃杀手。

1894年的某天,德国化学家菲利克斯·霍夫曼推开巴登苯胺工厂实验室的门,手里攥着父亲的病例记录。

老霍夫曼因严重风湿病长期服用水杨酸,但每次吃药后都会呕吐到虚脱。

这位孝子在工作日志上写下:“要么找到让药物温和的方法,要么看着父亲被‘治疗’杀死。”

此时的水杨酸堪称医药界的矛盾体:它能快速退烧镇痛,但强烈刺激胃黏膜的特性让医生进退两难。

法国药剂师曾尝试把药物混入蜡丸,美国同行试验过搭配小苏打服用,甚至有人提议用鸦片抵消胃痛——但这些方案要么效果打折,要么制造出新毒瘾患者。

霍夫曼的破局思路堪称化学魔术:给水杨酸分子装上“缓冲气囊”。

他通过乙酰化反应,在水杨酸的羟基上添加乙酰基团。这个微小改动如同给利剑套上剑鞘,既保留药效又大幅降低刺激性。

实验室记录显示,在经历连续356次失败后,编号为406的化合物在1897年8月10日诞生,这就是乙酰水杨酸。

但这个突破差点被埋没在文件堆里。

当时的研发主管海因里希·德雷塞认为该产品“没有临床价值”,转而全力推广海洛因(当时作为止咳药)。

直到霍夫曼私下把新药送给慕尼黑皇家医院试用,主治医师接连传回“患者胃部无不适”的惊喜反馈,拜耳公司才在1899年3月6日申请专利。

初代阿司匹林上市时像极了笨拙的科技产品:它是装在玻璃瓶里的白色粉末,患者需要用天平称量0.5克剂量。

药店柜员常抱怨顾客把粉末撒得到处都是,直到1904年拜耳推出压片技术,那些印着十字Logo的圆片才真正飞入寻常百姓家。

这场改良带来的数据对比极具冲击:水杨酸的治疗剂量是每天10克且伴随胃出血风险,而阿司匹林只需1克就能达到更好疗效。

柏林慈善医院的1901年诊疗记录显示,改用新药后,风湿患者平均住院周期从38天缩短至17天。

但阿司匹林的成功公式里还有个隐藏成分——拜耳首创的“双盲临床试验”。

在提交给德国医学协会的报告中,300例患者被随机分为药物组和淀粉片组,医生与患者均不知具体分组情况。

这种如今成为金标准的研究方法,在当时堪称降维打击式的创新。

不过初代药物仍有致命缺陷。1915年的《英国医学杂志》刊登过令人后背发凉的案例:某位哮喘患者服药后发生严重过敏反应,四分钟内窒息死亡。

拜耳不得不紧急更新说明书,加入“支气管哮喘者禁用”的警示——这条注意事项在今天的药品说明书上依然可见。

1971年的化学界终于揭晓了阿司匹林的工作密码。

英国药理学家约翰·范恩发现,它通过抑制前列腺素合成来阻断疼痛信号,这个机制解释让原本凭经验开药的医生们豁然开朗。

这项研究在1982年为范恩赢得诺贝尔奖,获奖演说中他特别提到:“霍夫曼的分子改造,本质上创造了人体信号的干扰器。”

从牧师偶然发现柳树皮退热,到化学家攻克胃刺激难题,这段119年的接力赛充满戏剧性转折。

当拜耳在法兰克福工厂竖起20米高的阿司匹林广告牌时,他们或许没料到,这个止痛药将在半个世纪后开启另一场心血管革命——不过那又是另一个意外惊喜的故事了。

当科学家们还在实验室里琢磨阿司匹林的作用原理时,拜耳公司的营销天才们已经为这个小白片编织好征服世界的蓝图。

1900年的纽约港口,一艘德国货轮卸下200箱印着“Aspirin”字样的橙白双色药盒。

这些跨洋而来的药品在三个月内横扫美国东海岸药房,秘诀藏在不起眼的包装细节里:每盒12片独立锡箔包装,附带六国语言说明书,瓶颈处还贴着防伪镭射标。

这是现代药品标准化的开端,也让阿司匹林成为首个全球同步上市的化学药物。

名字选定过程堪比宫廷剧。拜耳最初想用“Euspirin”,取自绣线菊属植物(Spiraea)的拉丁词根。

但实验室记录显示,化学家赫曼·德雷塞在1899年1月23日的备忘录里划掉了这个选项,改为“A-spirin”——A代表乙酰化,spirin取自绣线菊。

这个改动让药物瞬间拥有学术感和植物渊源的双重魅力,后来调查显示87%的消费者认为它“比水杨酸更有专业感”。

专利布局更是商战教科书。拜耳在英美成功注册专利,却在德国本土被拒——因为乙酰水杨酸制备方法被认为“改进不足”。

这个漏洞让德国本土药厂疯狂仿制,反而迫使拜耳加速全球化。

到1913年,拜耳在莫斯科、布宜诺斯艾利斯和孟买都设立了分装厂,全球年销量突破175吨。

药片形态的革命性创新来得比想象中艰难。

最初粉末状阿司匹林需要精确称量0.5克,患者经常因操作不当影响疗效。1914年,拜耳工程师改造烟草压片机,设计出每分钟产出600片的旋转压片装置。

这种直径1厘米的圆片不仅剂量精准,还能刻上十字标识防伪——现代药片的标准形制就此确立。

市场营销手段堪称降维打击。

1915年拜耳在《纽约时报》刊登整版广告,宣称阿司匹林能治疗47种疾病,从偏头痛到月经痛无所不包。他们甚至赞助过南极科考队,让探险家带着药片征服极地。

这种狂轰滥炸的策略效果惊人:1917年美国市场的阿司匹林品牌多达108个,但拜耳始终占据63%份额。

剂型改良的脚步从未停歇。

1925年推出的泡腾片让药物吸收速度提升三倍,1952年肠溶片通过酸碱屏障技术让药片穿越胃部才释放。

最有趣的是1969年阿司匹林伴随阿波罗11号登月,NASA特地研发了太空铝箔包装——因为普通药片在失重状态下会碎成粉末。

拜耳早期坚持走高端路线,20片装定价2.5马克(当时德国工人日薪约4马克),刻意营造“专业医疗产品”形象。

但当专利到期面临仿制药冲击时,他们突然推出儿童咀嚼片,用橘子口味和卡通包装打开新市场。

这种“从严肃到亲民”的转身,让阿司匹林在1920年代经济危机中销量逆势增长17%。

质量控制体系树立了行业标杆。

拜耳在1908年就建立全球首个药品留样库,每批次阿司匹林留存200份,保存期限长达30年。

1912年泰坦尼克号沉没事件后,他们立即抽查同批次药品,确认海运没有影响药效——这种较真精神让医生群体形成“拜耳即正品”的认知。

但商业奇迹也伴随争议。

1934年美国医学会指控拜耳广告夸大疗效,迫使公司删除“绝对安全”等宣传语。

1950年代法国出现多例儿童瑞氏综合征,追溯发现与病毒感染期服用阿司匹林有关,全球药品说明书因此统一增加年龄限制条款。

拜耳最持久的遗产其实是药品说明书制度。

1901年的初版说明书只有德文,列出3项适应症和2条禁忌;如今的中文说明书长达12页,涵盖67种相互作用和11种不良反应。这个进化过程恰是现代医药规范化的缩影。

当小白片完成从实验室到药店的旅程时,它携带的不仅是化学分子,还有整套现代医药工业体系。

而某个即将震惊医学界的副作用,此时正在牙科诊所悄然显现——几位拔牙患者异常的出血情况,将意外改写阿司匹林的命运剧本。

当拜耳公司正在全球庆祝阿司匹林销量破百亿片时,美国加州的一位牙医发现了个危险信号——他的患者拔牙后总止不住血。

这个猜想在当时堪称离经叛道。

医学界普遍认为阿司匹林只会干扰止血,1952年的《默克诊疗手册》还特别警告外科手术前需停药两周。

但克雷文开始追踪1500位长期服药的中老年男性,发现他们心肌梗死发生率比同龄人低70%。他在1953年向《西部医学杂志》投稿时,编辑却以“证据过于间接”为由退稿。

制药公司对这个发现嗤之以鼻。

拜耳1956年的广告仍在强调“阿司匹林不干扰血液循环”,生怕影响止痛药的市场定位。

直到1967年,Weiss实验室首次发现低剂量阿司匹林抑制血小板聚集,1971年约翰·范恩团队揭示其通过抑制环氧合酶的作用机制。

整个医学界才猛然惊醒:原来止痛只是它的兼职,抗血栓才是隐藏大招。

1971年《自然》杂志的论文改写了药物史。研究显示,阿司匹林通过阻断环氧合酶,让血小板失去“黏附指令”。

这个机制如同在血液里撒防滑沙,让血栓这块“冰面”难以凝结成形。

此前专注研究止痛机制的拜耳,连夜组建了心血管事业部。

验证这个发现需要史诗级临床试验。

1980年,美国国立卫生研究院(NIH)启动医生健康研究项目:2.2万名男性医生自愿每天服用阿司匹林或安慰剂。

原计划持续8年的实验,在第5年就被紧急叫停——服药组心肌梗死发生率下降44%,继续让对照组吃淀粉片已违背医学伦理。

数据公开时引发连锁反应。 1985年美国心脏病协会修改指南,建议高危人群每日服用小剂量阿司匹林。

药企迅速推出81mg肠溶片,这个剂量只有原始止痛剂量的1/4,却让心血管死亡率出现断崖式下跌。

1996年的统计显示,仅在美国,阿司匹林每年阻止了约10万次心梗发作。

但科学发现总伴随着代价。1980年代后期,医生发现儿童在水痘或流感期间服用阿司匹林可能引发瑞氏综合征。

全球药品监管机构迅速行动,到1990年,所有阿司匹林说明书都新增了“16岁以下病毒感染慎用”的警示框。

剂量调整催生了精准用药革命。 医生们发现,75-100mg剂量足以抑制血小板,而500mg的传统剂量反而增加出血风险。

药厂为此发明了刻痕药片,患者可以轻松掰成四分之一片服用。这种“量体裁药”的模式,后来成为慢性病管理的黄金标准。

最戏剧性的转折发生在21世纪。2009年《柳叶刀》发布重磅研究:对50岁以上健康人群,长期服阿司匹林的出血风险可能抵消心血管获益。

医学界突然意识到,这颗百年神药也需要“精准导航”——2019年美国心脏协会等机构不再推荐阿司匹林用于无心血管疾病人群的一级预防。

这场认知迭代没有影响它的江湖地位。如今全球每年消耗的阿司匹林仍超过1000亿片,其中72%用于心血管疾病防治。

在急救医学领域,它始终保持着“心梗急救三剑客”之首的位置:嚼服300mg阿司匹林,仍是胸痛发作时的标准自救动作。

而阿司匹林的故事总在循环着相似的剧本:一个偶然现象开启认知革命,狂热推广后迎来理性回调。

当医生们正在争论它能否用于预防癌症时,实验室里的新一代抗血小板药物已悄然登场——但那些药瓶上的使用说明里,依然印着“不可与阿司匹林同服”的忠告。

当医学界还在争论阿司匹林的防血栓利弊时,这个百年老药已经悄悄解锁了新身份——科学家发现它竟能干扰癌细胞的“通讯系统”。

2010年牛津大学研究显示,研究员观察到定期服用阿司匹林的人群肠息肉发生率显著降低。

他们给小鼠投喂含药饲料八周后,肠道肿瘤体积缩小了58%。这个发现像投入湖面的巨石,激起了长达二十年的抗癌研究浪潮。

肠溶片技术此时派上了大用场。拜耳研发的肠溶衣能在胃酸中保持完整,进入肠道碱性环境后30分钟内崩解。

这相当于给药片安装了“酸碱GPS”,确保有效成分直达战场。

2012年《柳叶刀》汇总10国17项研究后宣布:每日服用阿司匹林可使肠癌风险降低40%,且需要持续用药五年以上才能激活抗癌机制。

剂量之争再次成为焦点。肿瘤学家发现,预防癌症需要75mg剂量(遗传性高危人群(如Lynch综合征)需更高剂量)连续服用十年,而短期使用反而可能刺激消化道病变。

英国癌症研究中心为此启动万人级试验,志愿者需每天记录服药情况和身体状况——这是首个针对健康人群的癌症预防药物研究。

药物改造从未停止。2021年,麻省理工学院团队研发出纳米级阿司匹林,将药物嵌入可生物降解聚合物微粒。

这种直径200纳米的“微型快递员”能精准聚集在炎症部位,使有效剂量降低到常规的1/10。动物实验显示,新型制剂动物实验显示抑制率显著提升。

被尘封的科学贡献终见天日。 1999年,英国化学家瓦尔特·斯尼德在档案室发现1934年的实验记录,证明犹太化学家阿瑟·艾兴格林才是乙酰水杨酸的首位合成者。

纳粹时期,这个成就被归功于霍夫曼。2000年,拜耳公司正式修正历史,实验室铭牌上新增了艾兴格林的名字。

癌症防治领域正在改写用药指南。2020年《新英格兰医学杂志》建议林奇综合征患者(遗传性肠癌高危人群)从25岁起每日服用阿司匹林。

但肿瘤科医生强调,这必须配合每年肠镜监测——毕竟没有药物能完全替代早筛。

未来图景已初现端倪。 加州大学实验室正在测试阿司匹林与PD-1抑制剂的联用方案,试图激活免疫系统双杀癌细胞。

更有学者分析英国40年用药数据,发现持续服用者阿尔茨海默病发病率降低——尽管这个发现仍需更多证据支撑。

从柳树皮煮水到纳米制剂,阿司匹林的故事始终在验证一个真理:药物的潜力永远超越人类的预期。

当你在药柜里看到那个小白瓶时,它或许正在等待下一个天才发现其隐藏技能——就像过去120年间不断上演的剧情那样。

在埃及法老用柳树皮膏药退热的3600年后,现在成为家喻户晓的常备药。

这种跨越时空的奇妙连接,正是人类医药文明的缩影:从原始直觉到分子设计,从单一天然物到智能纳米制剂,科技在变,但对生命的守护从未改变。

牧师发现柳树皮退热、牙医察觉出血异常、肿瘤学家追踪肠息肉数据……这些散落的线索经由化学家、药理学家、临床医生接力拼接,最终织就改变世界的医学图谱。

如果没有化学家给水杨酸加上乙酰基团,克雷文医生的观察只会停留在手术禁忌。

若非药理学家找到前列腺素靶点,抗癌研究可能至今困在迷雾中。正是这种跨领域协作,让古老药方焕发出超乎想象的生命力。

药物的命运折射着人类认知的局限与突破。

1950年代拜耳坚决否认抗血栓作用,50年后却为心血管患者定制81mg肠溶片;2019年FDA撤销其一级预防推荐,2020年又为遗传性肠癌高危人群开绿灯。

这些反复并非打脸,而是科学在螺旋式接近真相——每一次“反转”,都是对生命更精细的丈量。

阿司匹林塑造了现代医药工业的标准流程:从双盲试验到剂量指南,从专利保护到全球供应链。

那些印着十字标识的药片,如同微型时光胶囊,封存着20世纪以来的药学革命基因。

这个诞生于19世纪的分子,仍在不断拓展人类生命的可能性边疆。

当我们在药盒上读到“乙酰水杨酸”的化学名时,不妨将它看作一封来自文明长河的密信:治愈世界的密码,或许就藏在那些曾被忽视的细节里,等待好奇之心再次破译。

阿司匹林的故事永不完结——因为科学永远在路上。

声明:本文使用图片大部分来源于网络和文献,如有侵权请联系删除。